Le Conseil constitutionnel, juge du contentieux électoral à l’élection présidentielle entre en jeu le 22 octobre. Mais, la plus haute juridiction électorale a marqué l’histoire avec des formules arrêtées qui l’éloigne de la confiance de certains acteurs politiques et du peuple.

Le processus électoral relatif au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 aborde le dernier tournant avec l’entrée en matière du Conseil constitutionnel. Le président de ladite instance créée par la révision constitutionnelle de 1996 et qui fonctionne depuis février 2018 annonce l’audience du règlement du contentieux électoral pour le mercredi 22 octobre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

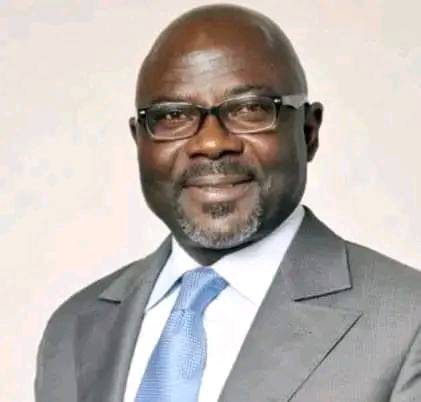

Ce jour-là, le sage Clément Atangana et les 10 membres du conseil examineront la dizaine de requêtes introduites au lendemain de la clôture du vote, par des candidats ou des partis politiques. Lesquels requièrent entre autres l’annulation totale du scrutin en raison de multiples irrégularités qualifiées de graves. Au terme de l’audience, le collège des conseillers chargé de connaitre du contentieux de l’élection présidentielle va rendre les décisions irrévocables avant de passer à l’étape de la proclamation des résultats du scrutin.

Mais, depuis son entrée en matière en février 2018 la juridiction électorale a marqué l’opinion en prenant des décisions pour la plupart défavorables à l’opposition. La formule épicée « irrecevable » brandie pour rejeter les recours à l’occasion du contentieux post-électoral lié à la présidentielle d’octobre 2018, reste acquise comme la conclusion de presque toutes les audiences du conseil. Vient s’y ajouter, la formule « rejetée » souvent prononcée lors des audiences relatives au contentieux préélectoral comme ce fut le cas les 4 et 05 août dernier avec le rejet définitif de la candidature de Maurice Kamto, principal opposant, portée par le Manidem. La dernière formule, celle par laquelle l’organe se déclare « incompétent » contribue elle aussi à peindre le bilan de son premier septennat aux couleurs peu reluisantes.

Les trois formules faisant du Conseil le juge qui rejette presque toutes les requêtes visant l’alternance au profit de la continuité du régime de 1982, n’inspirent pas confiance auprès des acteurs politiques. Au terme du scrutin du 12 octobre, le Fsnc et son candidat Issa Tchiroma Bakary, dénonçant pourtant la fraude électorale massive, n’a pas trouvé utile de saisir le Conseil constitutionnel pour une raison évidente : « la décision est connue d’avance ». Le candidat n’a pas attendu le verdict du président du conseil pour annoncer sa victoire et tient à la défendre contre vents et marrées. Ce qui contribue aussi à renforcer les soupçons de partialité de la haute institution.

En effet, si pour la plupart des cas le Conseil constitutionnel peine à établir sa crédibilité, c’est en raison de ses décisions. Mais pas seulement. Le mode de désignation des membres en est une autre et pas la moindre. Le président de la République désigne trois membres y compris le président, le président de l’Assemblée nationale en désigne trois, le président du Sénat trois, et le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le chef de l’État en désigne deux. Tous sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de six ans renouvelable.

Les personnalités nommées sont issues des sphères judiciaires, politiques ou universitaires ayant pour la plupart, un lien historique parfois étroit avec le Rdpc. Cependant, l’instance reste incontournable, bien malgré tout. Depuis quelques jours, de nombreux appels vont en direction de cette instance, seule compétente, pour qu’elle dise la vérité telle que sortie des urnes. Mais, semble-t-il, tout dépendra du travail effectué en amont par les commissions locales, départementales et la commission nationale de recensement des votes qui vient d’achever ses travaux.