EN CE MOMENT

26 avril 2024

26 avril 2024

26 avril 2024

Publié à 14h00

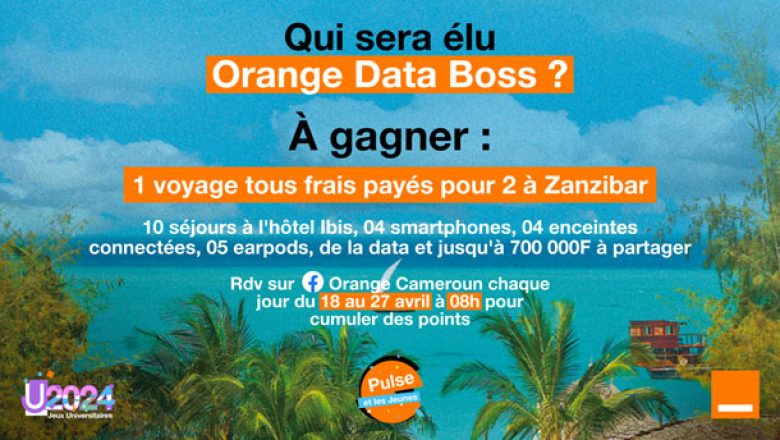

PARTENAIRE

14 avril 2024

14h09

14 avril 2024

14h09

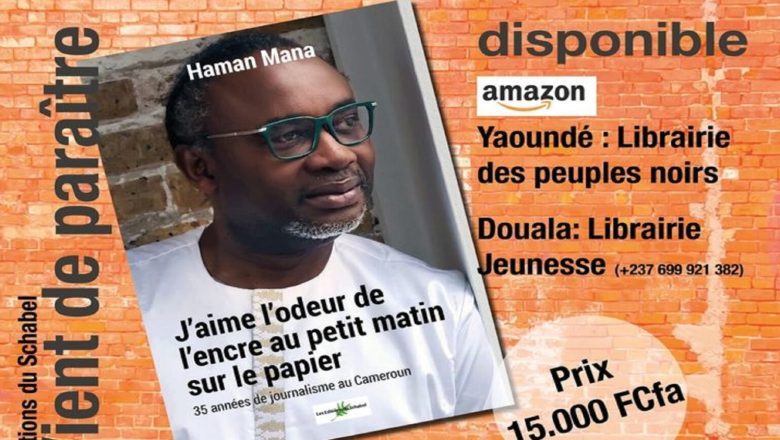

15 avril 2024

Publié à 16h44

15 avril 2024

Publié à 16h42