FLASH INFO

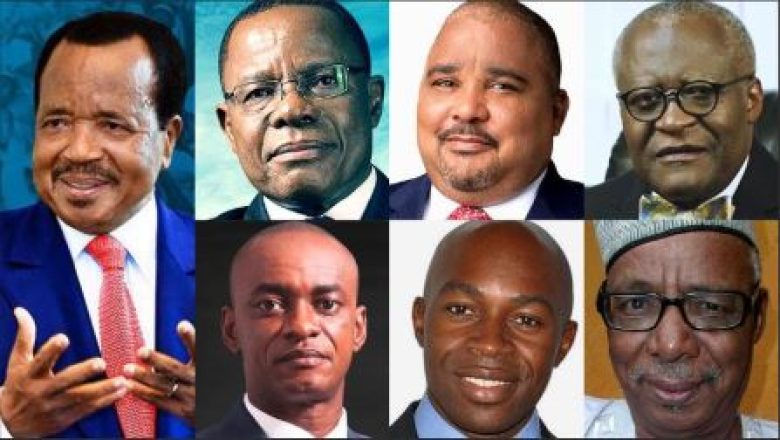

Le Camerounais Georges ELOMBI nommé prochain président de AFREXIMBANK

EN CE MOMENT

27 juin 2025

Publié à 15h20

PARTENAIRE

SOCIETE

l'actualité société

CULTURE

L'actualité culturelle

SANTE

L'actualité Sanitaire

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

NOUS SUIVRE

TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC

NOTRE RESEAU DE SITES

Ailleurs en Afrique

AUTRES LIENS

- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?

- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .