EN CE MOMENT

26 juillet 2024

26 juillet 2024

26 juillet 2024

26 juillet 2024

Publié à 09h41

25 juillet 2024

Publié à 10h56

PARTENAIRE

24 juillet 2024

Publié à 09h44

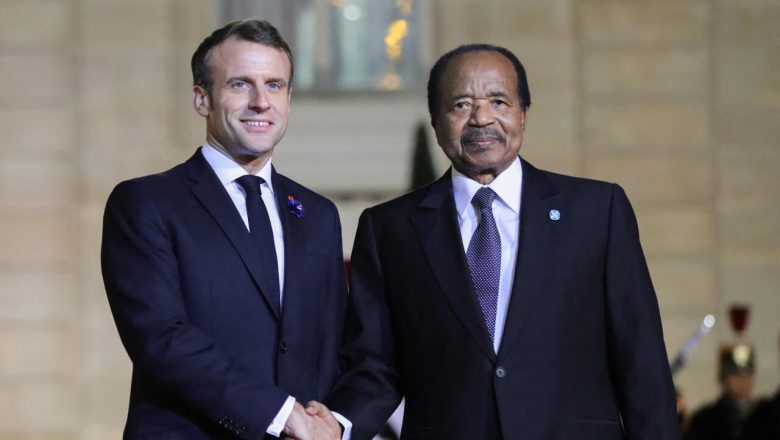

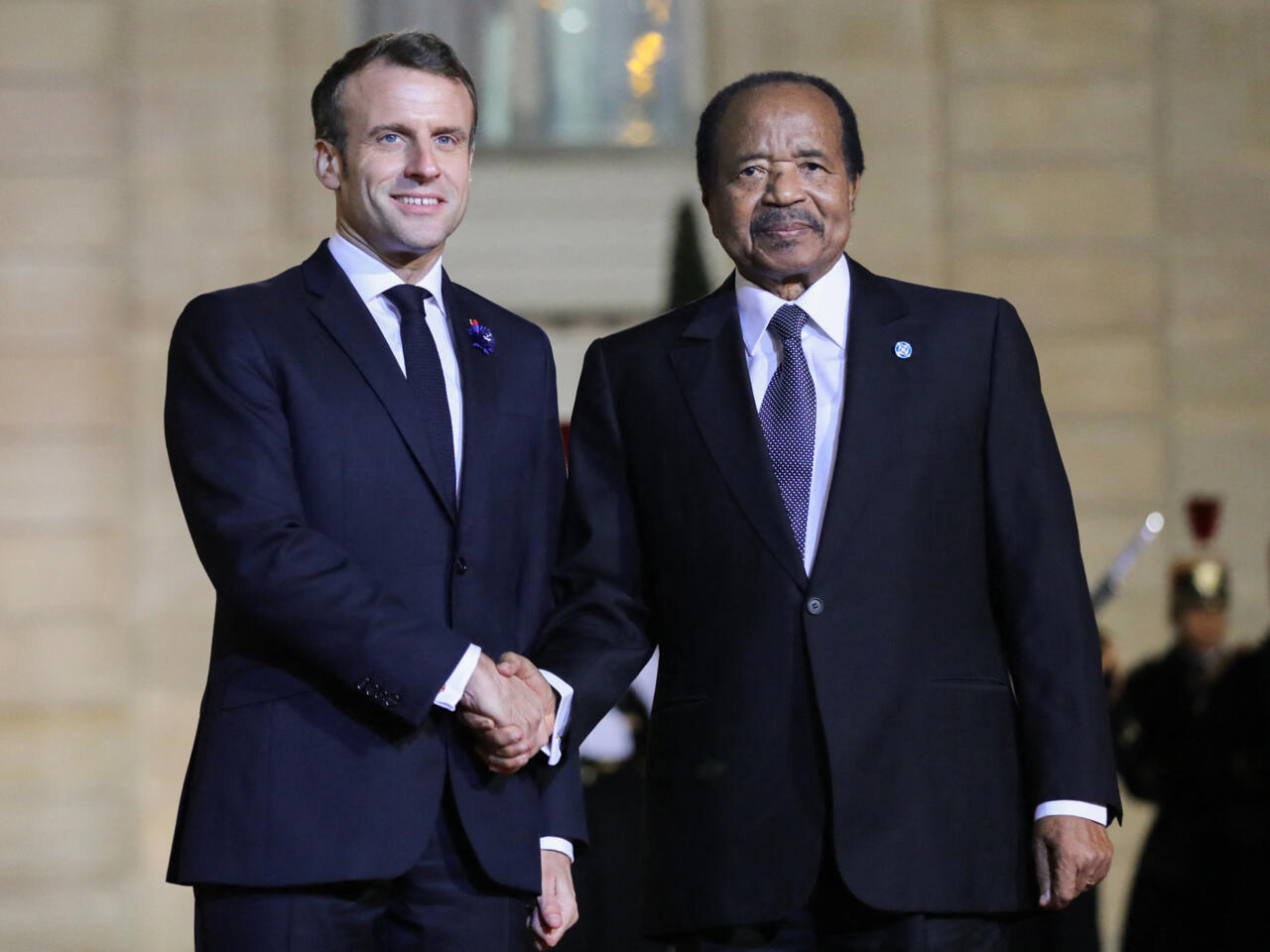

Paul Biya et son épouse quitte Yaoundé ce 24 juillet 2024 pour Paris à…

12 juillet 2024

Publié à 15h33

11 juillet 2024

Publié à 16h14