EN CE MOMENT

21 octobre 2024

21 octobre 2024

21 octobre 2024

21 octobre 2024

21 octobre 2024

Publié à 16h15

21 octobre 2024

Publié à 08h54

PARTENAIRE

21 octobre 2024

Publié à 09h32

21 octobre 2024

Publié à 09h30

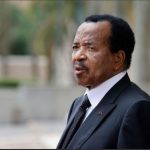

INTERNATIONAL

L'actualité Internationale

4 octobre 2024

Publié à 14h19

Une transaction estimée à plus de 260 millions d’euros. Alors que Société…

19 septembre 2024

Publié à 14h23

Le président gabonais évincé en août 2023 a signé une lettre ouverte dans…

SOCIETE

l'actualité société

CULTURE

L'actualité culturelle

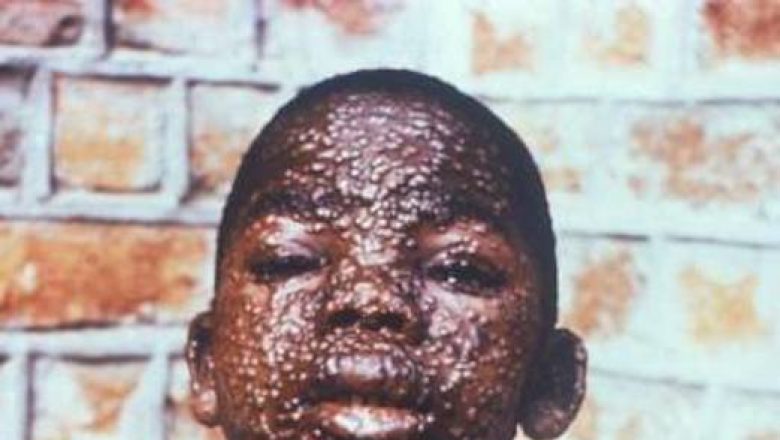

SANTE

L'actualité Sanitaire

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

NOUS SUIVRE

TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC

NOTRE RESEAU DE SITES

Ailleurs en Afrique

AUTRES LIENS

- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?

- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .